ワイヤー矯正治療だけでは噛み合わせが改善できない骨格的なズレが著しい場合、外科的手術を併用する方法があるのをご存知でしょうか。

ワイヤー矯正治療と骨切り手術を併用する矯正治療のことを外科的矯正治療といい、一定の条件を満たすと保険適用になる治療法です。

この記事では外科的矯正治療の適応症例や治療の流れについて解説します。

目次

外科的矯正治療とは

外科的矯正治療は、歯の矯正だけでは対応できない骨格のずれや噛み合わせの問題に対処するために、顎の骨に対する外科手術を組み合わせた治療法です。この治療は、単に噛み合わせを改善するだけでなく、顔の形の歪みなども修正することが可能で、顎の位置や形状の調整を通じて全体的な顔貌の改善も見込めます。

外科的矯正治療の適応症例

外科的矯正治療は「顎変形症」と診断された場合に適応となります。

<顎変形症の例>

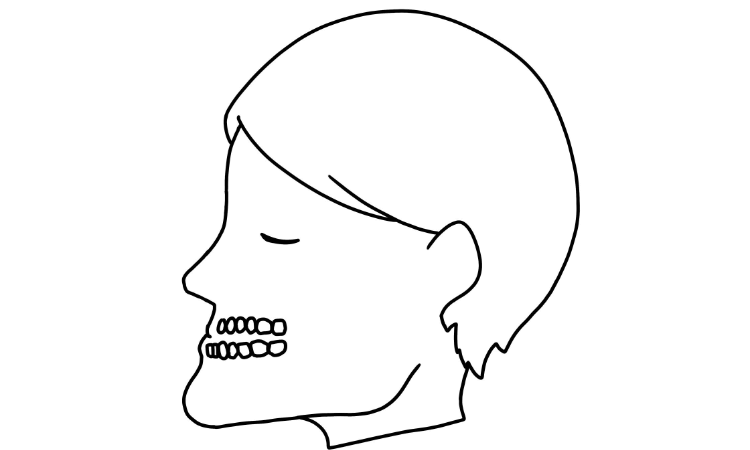

- 下顎が前方に出ている受け口やしゃくれ(下顎前突、上顎後退症)顎が見えないほど下顎が後方に下がっている(下顎後退症)

- 顔面非対称で顎が曲がっている(下顎側方偏位、交叉咬合)

- 上下の歯が噛み合わず隙間が生じている(骨格性開咬)

- 笑わなくても普段から歯茎が見える(重度のガミースマイル) など

矯正歯科治療だけで改善が見込める軽度の受け口などは適応外です。

顎変形症については以下の記事も併せてご覧ください。

外科的矯正治療の保険適用条件

顎変形症の診断を受け、特定の条件を満たす場合に限り、保険適用での矯正治療と外科手術が可能となります。なお、矯正治療を自費で、外科手術を保険適用で行うといった混合診療は、健康保険の制度では許可されていません。

- 顎変形症の診断名がついていること。

- 厚生労働省に指定された顎口腔機能診断施設での矯正歯科治療と、連携する指定の口腔外科病院での手術をすること。

- 通常の唇側の矯正装置を用いた治療であること。

※マウスピース矯正や裏側矯正を選択した場合は、治療全体が自費負担となります。

- 手術に先立ち、術前矯正治療を受けること。

これらの条件を満たすことで、顎変形症の治療を保険適用で受けることができます。

外科的矯正治療の治療費

顎変形症の治療の方針について患者さん本人と十分な説明と相談を行い、「顎変形症」の診断がなされれば、健康保険の適用となります。

<保険適用時の治療費目安(3割負担の場合)>

| 矯正治療費用 | 約20万円~30万円 | |

| 入院手術費用 | 下顎のみの骨切り | 約25〜30万円 |

| 上下顎の骨切り | 約40〜50万円 | |

ただし、高額療養費制度の対象となるため、申請をすれば所得に応じた一定の自己負担額を超える手術にかかった治療費が返還されます。

外科的矯正治療のリスク

外科手術では全身麻酔を併用するため、全身麻酔の合併症のリスクが伴います。また、手術後は顔の一部(口唇、顎、頬など)に腫れや麻痺、感覚の鈍さが生じる場合があります。これらの症状は時間が経つにつれて徐々に改善されることが多いです。顔の腫れは、手術後約1~2週間で大部分が引くことが一般的です。

外科手術というと不安になると思いますが、顎矯正手術は通常、患者さんの全身健康状態が良好な状態で行われるため、外科手術の中ではリスクが少ない手術です。また、口腔外科の中では日常的に行われていてそれほど珍しい手術ではなく、手術方法も確立してきました。。手術に対する不安がある方は、担当医に遠慮なく相談しましょう。詳細な説明を受け、その内容を十分に理解・納得した上で検討することが重要です。

外科的矯正治療の流れ

外科的矯正治療は、まず矯正歯科医院で矯正治療(術前矯正)を行い、その後連携医療機関で外科手術、その後術後の矯正治療を行います。

具体的な流れは以下の通りです。

1.初回カウンセリング相談

患者さんの現在抱えている問題に対して、問診し、治療法をご提案します。手術を伴う矯正治療(外科的矯正治療)が適用可能な場合には、その治療方法に関してご説明します。

2.検査・診断

矯正治療を開始する前に、口腔内の模型やレントゲン写真、お口の写真、お顔の写真などの基本的な資料を収集します。外科的矯正治療が検討される患者さんの場合は、顎の機能検査や筋電図の検査も追加で行います。その後、連携している口腔外科の病院に紹介状を書かせていただき、口腔外科医(執刀医)より詳細な説明を行っていただき、その内容をしっかりと理解してもらった状態で、治療を進めます。

3.術前矯正治療

患者さんの上顎と下顎の位置や形状に合わせて歯を適切な配置に整えるために、マルチブラケット装置(表側のワイヤー矯正治療)を用いた術前矯正治療を行います。歯が動く速度は個人差があるため、この矯正治療にかかる期間は6ヶ月〜2年ほどと患者さんごとに異なります。

4.術前検査・診断

術前矯正が完了する頃に、再度口腔外科の診察を受けていただきます。病院施設による違いはありますが、この段階では心電図、血液検査、尿検査、胸部レントゲンなどの術前検査を行うほか、手術時の出血に備えて自己血貯血(自分の血を採取しておく)などの準備を進め、数回の通院をお願いすることになります。

5.入院・手術

手術の数日前から入院し、手術を行います。術後の入院期間は、一般的には1〜2週間程度ですが、これは手術の種類や患者さんの回復状況、また病院によっても変わってきます。早いと4~6日ほどで退院できる場合もあります。

6.術後矯正

手術完了後、上下の歯が正確に噛み合うようにするために術後矯正治療を行います。この術後矯正の期間は通常、半年〜1年半ほどです。手術によって調整された顎の骨は、筋肉の引力によって若干の後戻りが発生する可能性があります。この後戻りを最小限に抑えつつ、最適な噛み合わせを確立するために、上下のワイヤーにゴムを使用していただくこともあります。さらに、手術では完全には調整しきれなかった噛み合わせの細かな修正も、術後矯正治療の重要な目的の一つです。

7.保定

噛み合わせが安定し、顎の骨の後戻りの兆候がなくなった段階で、マルチブラケットを取り除き、取り外し可能な保定装置を用いてその後の経過を観察します。保定期間は人によって異なりますが、最低2年以上は必要です。

プレート除去手術顎の骨の位置が安定した術後1年以上経過した段階で、顎の骨を固定する際に使用されたプレートやスクリューの除去手術を行います。ただし、体内で吸収される材質の固定用プレートやスクリューを使用している場合は、除去の必要はありません。初回の手術と異なり、骨を削る作業は伴わず、患者様への負担も少ないため、必要な入院期間も短くなります。

このプレート除去手術と同時に頤形成術などを行う場合もあります。

当院では保険適用の外科的矯正治療が可能です

当院は、顎口腔機能診断施設としての施設基準を満たしているため、保険適用の外科的矯正治療が可能です。骨格的なズレが著しい矯正治療のの場合、保険診療で噛み合わせの改善ができる可能性がありますので、自費診療のみの歯科医院や美容整形外科を受診する前に、まずは当院にご相談ください。